"Normalschulen" als Ausbildungsplatz für Lehrer und Lehrerinnen

Historisch gesehen, versteht man unter „Lehrerhäuser“ im deutschsprachigen Raum diejenigen Wohnhäuser – ob nun ein Einzelhaus oder repräsentatives Gebäude –, in denen die Lehrer und Lehrerinnen ihren Wohnsitz hatten (ab der Mitte des 17. Jahrhunderts dokumentiert). Im 17. Jahrhundert gab es freilich nur männliche Lehrer, diese waren bevorzugt Geistliche oder Privatgelehrte, welche in adeligen Haushalten Buben und Mädchen Privatunterricht erteilten und meistens auch in deren Ansitzen logierten.

Die Unterkünfte stehen entweder in der Nähe der Schule oder im Schulgebäude selbst. In Innsbruck wohnten alle Lehrer an Schulen und Universitäten traditionellerweise in der Altstadt, die Religionslehrer gerne auch in geistlichen Wohnungen des Innsbrucker Domkapitels. Die Lehrerwohnungen erlebten zirka ab dem Jahre 1800 einen Aufschwung, als eine Schulreform von Kaiserin Maria-Theresia die Ausbildung von Lehrern und Lehrerinnen in einer eigenen Ausbildungsstätte ermöglichte. Diese erfolgte in den sogenannten „Normalschulen“ – in Innsbruck existiert diese noch versteckt in einem Innenhof. Es handelt sich um ein barockes Gebäude mit Holzveranden direkt neben dem Gasthof „Weißes Rössl“ in der Kiebachgasse. In diesen Normalschulen wurden Frauen und Männer gemeinsam unterrichtet, welche das Lehramt anstrebten. Das Reichs-Schulgesetz von 1869 erhöhte in erheblicher Weise die Anforderungen an die Lehrerausbildung. Dafür musste ein Lehrgeld entrichtet werden, denn Schulbesuche waren früher nicht gratis. Die Lehrer und Lehrerinnen waren gut für das Alter abgesichert, denn eine Staatsstelle versprach im Ruhestand eine Pension und Autonomie, welche es in der Privatwirtschaft nicht gab.

Von großem Nutzen waren diese Lehrerwohnungen vor allem in abgelegeneren Regionen und es zeigt die Fürsorge der dörflichen Gemeinden für Bildung und die Lehrer und Lehrerinnen. Im 20. Jahrhundert wurden die Lehrerwohnungen modernisiert und alle mit Strom versorgt. Von Anfang an war es auch gewollt, Lehrer*innen in entlegene Gebiete zu holen. Wenn alle Stricke rissen, gab es auch dann und wann Unterkunft bei einer Bauersfamilie. Holz gab es kostenlos nebenan im Wald und oftmals auch Nutztiere wie Hühner, Schafe und Ziegen. Männliche Lehrer wohnten nach ihrer Heirat mit ihren Familien in den Lehrerwohnungen, sogar oftmals noch nach der Pensionierung.

Die Wohnung als Bestandteil des Lehrergehalts

Meine Ururgroßmutter war um das Jahr 1860 bis zu ihrer Eheschließung Lehrerin und wohnte in Löweneck bei Trient bei ihren Eltern, Lehrerwohnungen gab es dort noch nicht. Das Trentino war der Süden Tirols und hatte als Österreichisches Kaiserreich die gleichen Ausbildungsregeln für Lehrer und Lehrerinnen.

Ein Cousin und eine Cousine meines Vaters namens Hubert und Margit unterrichteten in Rietz und Silz ab den 1960er Jahren über 40 Jahre lang, wohnten aber bis zu ihren Eheschließungen in den Häusern ihrer Eltern in Rietz. Der Cousin Hubert wurde Hauptschuldirektor, ist über 90 Jahre, wohnt in Mötz und weiß vieles aus alten Zeiten zu berichten. Meine Cousinen Marie-Louise und Katharina wohnten am elterlichen Bauernhof in Kitzbühel und unterrichteten in der Nähe an Schulen. In Lehrerwohnungen wohnte nur, wer weit weg vom Heimatort seine Stelle hatte.

Meine Urgroßmutter besuchte um 1890 die Ursulinenmädchenschule am Marktgraben in Innsbruck und berichtete, dass Lehrerinnen, welche keine Schwestern waren, Zimmer mit Essen aus der Küche des Ursulinenklosters bekamen; einige männliche Lehrer, welche auch unterrichteten, waren wiederum im Franziskanerkloster untergebracht.

Mein Vater Hans vertrat neben seiner Tätigkeit im Bezirksgericht Innsbruck die Gewerkschaft, für Fortbildungen, Sitzungen und Schachturniere fuhr er immer in das Lehrerhaus, Lange Gasse 20-22 in Wien. Dort gab es in den 1950er Jahren noch richtige Lehrerwohnungen für die dort ansässigen Lehrer*innen sowie für Vereinsmitglieder, dieses Lehrerhaus ist noch existent und bietet nach wie vor Übernachtungen an.

Im Dorf waren die Wohnungen bis 1930 oftmals ohne Elektrizität oder fließendem Wasser, im Garten stand dann ein Brunnen oder Ziehbrunnen. Meine Cousine Kathrin bekam zur ersten Lehrerstelle in den 1960er Jahren eine Wohnung in einem Bauernhaus eines kleinen Dorfes.

Die Wohnungen waren entweder gratis als Bestandteil des Lehrergehalts oder inkludierten eine geringe Miete. Von Männern wurde durchaus erwartet, dass man am Sonntag in der Kirche bei der hl. Messe die Orgel spielte.

Die Wohnungen waren entweder gratis als Bestandteil des Lehrergehalts oder inkludierten eine geringe Miete.

Frauen als Lehrerinnen erhielten damals weniger Gehalt und die Eheschließung ging mit dem Verlust der Stelle anher (Lehrerzölibat). Für Männer galt dies jedoch nicht. Ferner wurden die Frauen vorzugsweise in Volksschulen und Frauenschulen eingesetzt, letztere waren oftmals Haushaltungsschulen. Das Gehalt für Lehrerinnen war deutlich schmäler als dasjenige der Männer, da letztere verheiratet waren und eine Familie ernähren mussten.

Es gab auch katholische Privatschulen, wo ordenseigenen Schwestern unterrichteten. Dies waren die Mädchenschulen der Ursulinen in Innsbruck (seit dem 18. Jahrhundert), welche auch ich gerne besuchte, sowie in Bruneck seit dem 18. Jahrhundert und die Mary-Ward-Schule in Brixen (Congregatio Jesu) schon seit dem 17. Jahrhundert. In den Tiroler Franziskanergymnasien und im Benediktinergymnasium in Meran wurden nur Männer als Lehrer zugelassen.

Auf alle Fälle handelte es sich bei diesen Lehrerstellen um Lebensstellen, wo man im Regelfalle bis zu seiner Pensionierung blieb.

Architektonisch wurden diese Häuser im 19. Jahrhundert klassizistisch und repräsentativ entworfen. Der Sinn war, der hohen Reputation der Lehrer und des Schulwesens verpflichtet, diesen eine bequeme und funktionelle Unterbringung zu bieten, um den angesehenen Stand der Lehrer und Lehrerinnen möglichst langfristig an sich zu binden.

In ganz kleinen Gemeinden gab es oftmals die Möglichkeit, in einem Bauernhaus zwei Zimmer zu erhalten, gelegentlich wurde in einem Zimmer auch unterrichtet. Die Schüleranzahl bewegte sich zwischen 30 und 60 Schülern und Schülerinnen, welche in der Volksschule gemischt und später nach Mädchen- und Bubenklassen getrennt unterrichtet wurden. Es herrschte eine straffe Disziplin und die Schüler und Schülerinnen wagten nicht zu schwätzen, da sonst eine Strafe mit dem Rohrstock, Nachsitzen oder Strafaufgaben drohte und die Eltern immer zu den Lehrern hielten.

In den Archivunterlagen des Kommunalarchivs Tirol wird ein sogenanntes „Lehrerhaus“ von Telfes im Stubaital erwähnt. Die Lehrerhäuser sind heutzutage in Vergessenheit geraten, bei Interesse empfiehlt es sich, in den jeweiligen Gemeindearchiven zu recherchieren.

Ich denke, dass die Vermieter nach 1960 nicht mehr gewillt waren, die Wohnungen günstig an Lehrer zu vermieten, da sie von privaten Familien mehr Miete bezahlt bekamen. Es gab im ganzen österreichischen Raum sowie in Deutschland und der Schweiz Lehrerhäuser.

Für Hochschullehrer gibt es immer noch sogenannte „Bundeswohnungen“ in den österreichischen Hauptstädten, wo Hochschulprofessoren zu einer moderaten Miete lebenslang wohnten.

Wen es in den Osten Österreichs verschlägt, kann sich gerne ein Bild von den dortigen Lehrerwohnungen machen:

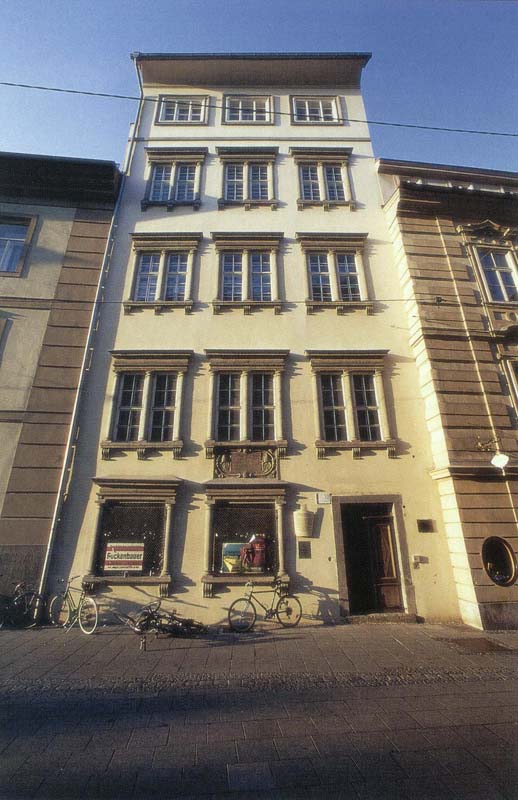

In Graz wohnten viele Lehrkräfte, welche an den staatlichen Gymnasien und an der Universität tätig waren, im Markt- und Universitätsviertel. Diejenigen im Ordensgymnasium der Jesuiten und an der theologischen Fakultät der Jesuiten (Societas Jesu, der gelehrteste Orden, für kath. Schulen und theol. Universitäten zuständig) wohnten im Wohnhaus „Taubenkofel“ mit einer Gartenanlage im Bereich des ordenseigenen Gymnasiums nach der Aufhebung des Ordens. Zuvor waren dort auswärtige Jesuitenprofessoren untergebracht. Dieses Haus kann gut besichtigt werden.

In Salzburg gab es ab dem 17. Jahrhundert Lehrerhäuser für Lehrer und für Uniprofessoren, diese wurden vom Fürstbischof finanziert.

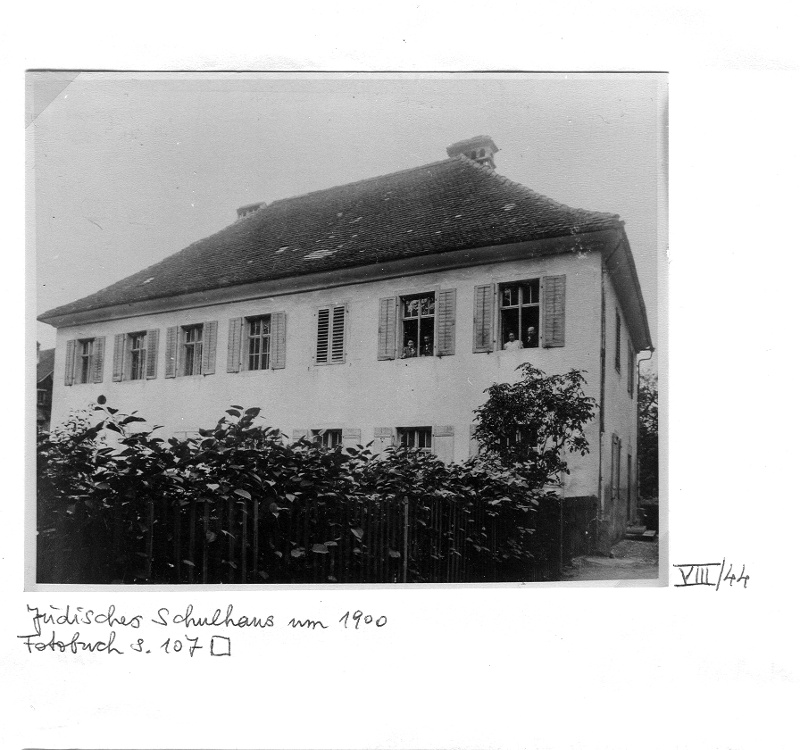

In Hohenems gab es im 18. Jahrhundert eine Schule, in welcher christliche und jüdische Schüler*innen koedukativ unterrichtet wurden. Um 1828 wurde von der jüdischen Gemeinde eine große Schule errichtet und finanziert, die von den Schulinspektoren sehr gelobt wurde. Ab 1834 wurden dort jüdische, katholische und evangelische Schüler und sogar Schülerinnen unterrichtet. Die Fächer waren Deutsch, Rechnen, Französisch, Italienisch, Hebräisch, Buchhaltung, Geschichte, Geografie, und Religionsunterrichte für beide Religionen. Es handelte sich hier um eine gehobene Bürgerschule.

Für Lehrer waren hier Wohnbereiche in einem Annexbau geschaffen worden. Herr Moritz Federmann aus Böhmen war dort 51 Jahre als Lehrer und Direktor tätig. Er hatte zudem noch viele ehrenamtliche Ämter in der jüdischen Gemeinde sowie beim Österr. Alpenverein inne. Hohenems war einer der wenigen Orte, wo Juden und Christen jahrhundertelang freundschaftlich verbunden und im gleichen Städtchen bis kurz vor dem 2. Weltkrieg wohnten.

Kommentare

Sei der erste, der diesen Artikel kommentiert.

Kommentar schreiben

Bitte logge dich ein, um einen Kommentar zu schreiben.