Unserer „Demokratie“ geht’s gerade nicht besonders gut

Trump, Putin, Orban, Rechtsruck, FPÖ, AfD, Politikverdrossenheit, Fake News, TikTok, Hassprediger, Radikalisierung, autoritäre Wende überall von Österreich über Europa bis in die USA – es steht nicht gut um die gute alte „liberale Demokratie“ (Demokratiemonitor 2024)

Mittendrin stehen überfordert unsere Kinder und Jugendlichen, welche von den sozialen (?) Medien mit einfachen Wahrheiten zugeschüttet und so vermeintlich unabhängig informiert werden (Jugend-Internet-Monitor).

Wen überrascht es da schon, dass laut Ö3-Jugendstudie bereits 31 % der österreichischen Jugendlichen der Demokratie „wenig“ und 12 % „gar nicht“ vertrauen?

Und ehrlich gefragt, wer ist denn wirklich schockiert bzw. beunruhigt, dass 7 % der Österreicher*innen sich einen „starken Führer“ wünschen (Demokratiemonitor) – was immerhin auch stolze 639.240 Personen sind (vgl. Graz hat nur 306.068 Einwohner*innen)?!

Die Schule wird’s schon richten!

Wenn dann mal wieder „etwas passiert“ bzw. gerade wieder „der Untergang des Abendlandes droht“, weil besonders „die Jugend“ sich halt einfach nicht ordentlich demokratisch verhalten will, ist auch schnell die Verantwortliche/Schuldige für alles – die Schule – identifiziert. Warum lernt man das nicht? Man müsste doch …! Es sollte viel mehr …! Jetzt aber wird wirklich …!

So hat auch Bildungsminister Wiederkehr ein eigenes Fach „Demokratiebildung“ zu einer seiner Top-Prioritäten erklärt. Über all diese Ankündigungen freuen sich dann besonders die Lehrenden, die sich meist auch alleine im Regen stehen gelassen fühlen. Da hilft auch nur bedingt das lesenswerte Whitepaper „Partizipation in der Schule“ (ÖBV, 2025) …

Nun, wir sind uns sicherlich alle einig, dass

- Demokratie- und Diversitätskompetenzen,

- kritisches Denken und Medienkompetenz und

- soziale Kompetenzen (inkl. Kommunikations-, Kooperations- und Kritikfähigkeit) und sogenannte „Herzensbildung“

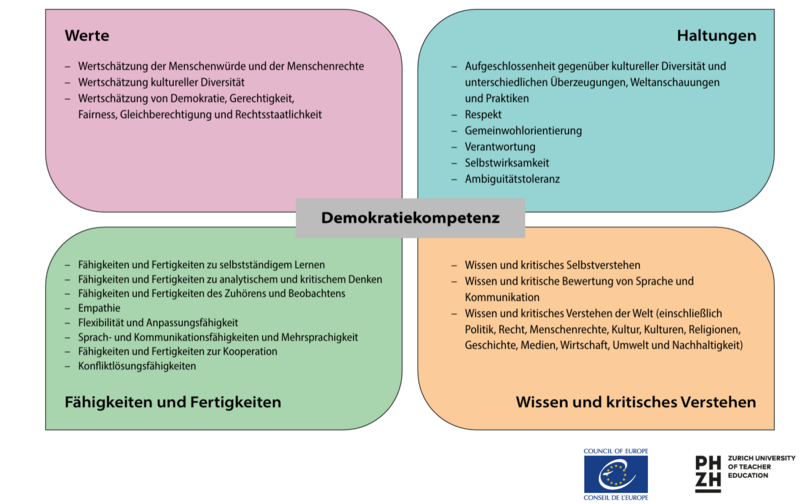

… für das friedliche Zusammenleben in Vielfalt einer zusehends diverser werdenden Gesellschaft notwendiger denn je sind und zukünftig noch mehr werden („core life skills“ der WHO; und der „Referenzrahmen des Europarats“: „Kompetenzen für eine demokratische Kultur“).

Erklärvideo zum Referenzrahmen für Demokratiekompetenzen.

„Alles schön und gut, aber …“

… was alles sollen wir – bitte schön – noch leisten?!“ So ist oft – wenig überraschend – die Reaktion der meist eh schon überlasteten und in Sachen Demokratiebildung unzureichend ausgebildeten Lehrenden. Selbst wenn sie der Thematik positiv gesinnt sind, wird ihnen meist nicht vermittelt, WIE sie das in der herausfordernden schulischen Praxis erfolgreich umsetzen können. Zwar gibt es schon reichlich Unterrichtsmaterialien, jedoch allzu oft fehlt es nicht nur an Ressourcen (Personal, Zeit, finanzielle Mittel), sondern vor allem an konkreten, praxistauglichen Tools, die die Lehrenden befähigen, „demokratische Kultur“ vorzuleben und gemeinsam mit ihrer Klasse vertiefend einzuüben.

Ja, und wie soll das gehen?!

Einfach beim „Philosophieren mit Kindern“ Demokratiekompetenzen entwickeln!

Die pädagogische Methode und Bewegung „Philosophy for Children“ (P4C) hat ihren Ursprung in den USA der späten 1970er (Lipman, Matthew). Thomas Jackson inspiriert mit seiner „p4c Hawaii“ (Intro-Video) bis heute weltweit besonders junge Philosoph*innen sowie innovative Pädagog*innen, so auch ab den 2010ern im deutschsprachigen Raum (Rude, Camhy). In Österreich haben sowohl WIKiPhilo (= Wiener Institut für Kinderphilosophie) als auch Europify (= Unabhängiges Institut für Europa- & Demokratie-Bildung) begonnen, die P4C-Methode in der schulischen Praxis, beginnend mit der 1. Klasse Volksschule, konsequent umzusetzen.

Indes wurde der P4C-Methode aufgrund ihrer vielfältigen Qualitäten und positiven Wirkungen bald ein hohes Potential auch für die Demokratie-Pädagogik in der einschlägigen wissenschaftlichen Forschung zugeschrieben (Handbuch der Demokratiebildung).

In der Kooperation zwischen Europify und „okay.zusammen leben“ (= Projektstelle für Zuwanderung & Integration in Vorarlberg) wurde das demokratie-pädagogische Potential in unterschiedlichen Vorarlberger Bildungseinrichtungen (KG, VS, NMS, AHS, Kinderdorf, Caritas Lerncafé) in der Praxis getestet und auch erstmals die Wirkungen der P4C-Methode dokumentiert (okay: zusammenleben-lernen ).

Demnach werden durch das gemeinsame Philosophieren bei Kindern ganz konkret folgende Demokratie-Kompetenzen entwickelt bzw. gestärkt:

- Kritisches und differenziertes Denken

Warum?

-> Weil die eigenen Standpunkte begründet werden und einem Hinterfragen standhalten müssen. -

Informierte Offenheit

Warum?

-> Weil eine Haltung gefördert wird, die versucht, einer komplexer werdenden Welt nicht mit vereinfachten Antworten zu begegnen. -

Empathiefähigkeit

Warum?

-> Weil das gemeinsame Nachdenken die gegenseitige Perspektivenübernahme unterstützt, was eine wesentliche Fähigkeit der demokratischen Willensbildung ist. -

Ambiguitätstoleranz

Warum?

-> Weil es auf philosophische Fragen keine richtigen oder falschen Antworten gibt. -

Dialog- und Konfliktfähigkeit sowie Anerkennung von Vielfalt und Gleichwertigkeit

Warum?

-> Weil die Grundsätze des gegenseitigen Respekts, welche den Gesprächskreis auszeichnen, gemeinsam erlebt werden.

Und was brauche ich zum „Philosophieren mit Kindern“?

(Foto © Der Standard, 2019, „Zuhören in der kleinen Philosophenrunde – auch als Mobbing-Prävention“)

Nun, das gemeinsame Philosophieren ist eigentlich keine große Hexerei und kann auch in der „schrecklichsten Schule“ praktisch ohne Ressourcen umgesetzt werden. Bänke auf die Seite und in einem Kreis (= die demokratische Sitzordnung!) mit allen zusammensitzen. Eine offene, philosophische Frage (z.B. „Was bedeutet Freiheit?“ oder „Was ist fair?“) formulieren, Gesprächsregeln festlegen und schon kann’s losgehen!

Natürlich ist ein inspirierender, kreativer Einstieg förderlich, ebenso eine entsprechende Weiterbildung zur „philosophischen Gesprächsleitung“ und etwas praktische Übung. Jedoch von zentraler Bedeutung ist die philosophische Haltung, mit der Sie ins Gespräch reingehen und mit der Sie die Kinder und Jugendlichen adressieren!

Fragen über Fragen!

Wie reden Sie mit den Kindern Ihrer Klasse? Hören Sie ihnen auch aktiv zu? Zeigen Sie wirkliches Interesse oder werten und bewerten Sie gar? Sind Sie an einem gemeinsamen Erkenntnisgewinn interessiert oder wollen Sie eh nur wieder gutgemeint belehren? Sind Sie zugewandt und authentisch oder fake und spielen den Kindern und Jugendlichen nur etwas vor? Sind Sie auch ein*e Suchende*r und Staunende*r oder wissen Sie schon alles (besser) und haben schon alles gesehen? Haben Sie Fragen und wollen Sie wirklich was Neues lernen? Sind Sie bereit, sich zu öffnen und in Beziehung mit den jungen Menschen zu treten?

Falls ja, dann werden Sie viel Neues über Ihre Klasse lernen und alle Kinder von einer anderen, zusätzlichen Seite kennenlernen. Auch wird sich die Klassengemeinschaft und das Klassenklima, was ja auch Ihr Arbeitsklima ( Burn-out-Prävention!) ist, verbessern und sich mittelfristig eine wertschätzendere Kultur für alle in Ihrer Schule entwickeln. Dies bildet auch das Fundament für eine „demokratische Schule“. Hier sollen die jungen Bürger*innen ganz selbstverständlich erfahren und erleben können, was „Demokratie“, „Mitbestimmung“, „Partizipation“ und „Verantwortung“ in ihrer Lebensrealität auch wirklich bedeutet und was es ihnen ganz konkret bringt. Das ist nicht nur ein wichtiger Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung, sondern auch eine Stärkung der Widerstandsfähigkeit gegen Autoritarismus und Extremismus. Aber eine demokratische Schule tut nicht nur den Schüler*innen gut, sondern auch der Schulleitung, den Lehrkräften, den Eltern, eigentlich uns allen, denn es ist eine Schule für das Leben und das friedliche Zusammenleben!

Kommentare

Sei der erste, der diesen Artikel kommentiert.

Kommentar schreiben

Bitte logge dich ein, um einen Kommentar zu schreiben.